Histoire de la découverte et de l’achat de Chanin

ou

le long chemin pour reprendre un chalet d’alpage .

- 1. Les débuts

- 2. Opinel, ou la confirmation

- 3. La découverte de Chanin

- 4. Tractations

- 5. le chalet de la Saussaz

- 6. Acheter Chanin

- 7. Les préparatifs de la reconstruction

7a. Le matériel

7b. Le bois

7c. Le transport

7d. La main d’oeuvre et le cantonnement

7e. Le chemin - 8. La reconstruction

8a. L’héliportage

8b. Le démontage

8c. La reconception d’un chalet disparu

8d. Débuts de reconstruction

8e. La charpente

8f. La cave

8g. La couverture en bardeaux

8h. La couverture en lauzes - Contact

1. Les débuts.

Depuis février 1964, nous allions à chaque vacances d’hiver dans le petit village d’Albiez le Vieux, au lieu dit du » Mollard « . A Pâques, la neige » transformée « , c’est-à-dire fondue en surface par le soleil de l’après-midi puis regelée la nuit permettait de se promener facilement et sans danger d’avalanches dans toute la montagne, hors des pistes.

Ces conditions particulières étaient l’occasion de fréquentes » ballades » guidées par » Pierrot « , le fidèle moniteur, ce que les deux aînés ont pratiqué intensément autour des âges de 10 ou 12 ans, allant même jusqu’au sommet du mont Emy en montant droit dans les rochers en 1968. Mais sans faire des tours aussi importants, souvent et à tout âge, il y avait des excursions dans les alpages enneigés, faisant entrer en nous la beauté de ces paysages, des maisons isolées dans la montagne et de toute l’ambiance très particulière qui s’y rattache. Un de nos buts favoris de ballade, et un des premiers que nous nous sommes aventurés à faire sans guide, était de rendre visite à ce que nous appelions les » chalets jumeaux « . Il s’agissait de 2 petits greniers accolés, seuls et bien visibles sur la Praz. Comme ils étaient le but de cette promenade, nous étions curieux de les admirer de près, ainsi qu’une ruine de chalet qui était sur le trajet.

Autour de ces années a été construit le téléski des » Aplanes » qui permettait d’aller plus haut que le seul téléski qui existait alors, il passait contre un groupe de deux chalets qui portait ce même nom. L’un appartenait à une famille de riches propriétaires des lieux et des remonte-pentes. Il avait été rénové et aménagé pour accueillir des groupes de colonies de vacances. L’autre était curieusement construit en travers de la pente et avait gardé son cachet de maison ancienne.

C’est ce chalet qui nous a fait rêver en premier. Notre père nous laissait imaginer que nous pourrions le posséder, nous faisions en imagination des projets sur ce que nous en ferions, et nous l’avions baptisé du nom d' » Aplans » pour le distinguer de l’autre.

Comme il n’était plus utilisé depuis quelques années déjà, même l’été, nous avons cru qu’il pourrait être à vendre. Après enquête dans le pays, le propriétaire se révéla en être un certain habitant de la Cochette, hameau de la même commune, mais plus bas et à 5 ou 6 kilomètres de là où nous habitions.

La décision fut prise, nous irions demander à ce propriétaire s’il consentirait à nous vendre son chalet. Nous partîmes en expédition à la Cochette dans une grande excitation. Mais la réponse fut claire: non.

La déception fut grande, mais le virus du chalet d’alpage n’était pas mort pour autant, au contraire.

2. Opinel, ou la confirmation

En 1972, nous allâmes à Albiez l’été pour la première fois. Très vite nous prîmes goût aux promenades dans la montagne, à aider au ramassage des foins et à rencontrer tout ce peuple montagnard que l’on ne voit pas vraiment vivre pendant l’hiver.

Un jour que nous étions occupés à je ne sais quoi, peut-être les foins comme tous les jours, nos parents étaient partis se promener sur ce qui restera toute leur vie leur promenade favorite: » la route de la Praz « , chemin de terre carrossable menant au bout du plateau sur lequel se trouvent les principaux alpages d’Albiez. Mais ce jour-là, ils eurent le courage de poursuivre au delà de l’extrémité de cette route pour suivre un sentier muletier, traverser un torrent, remonter une pente en lacets dans des arcosses, et aboutir sur une jolie prairie au sommet d’une croupe sur laquelle se trouvaient quelques chalets dont le principal encore recouvert de chaume était occupé par deux vielles femmes. Celles-ci portaient le nom d’Opinel et louaient ce chalet comme alpage depuis déjà quelques années et pour la dernière fois à une famille qui habitait maintenant Saint Jean de Maurienne.

Nos parents furent éblouis par ces chalets, par le site, par la vue sur les Aiguilles d’Arves, sur l’isolement de ce lieu, par le pittoresque des occupantes, et revinrent enthousiastes nous raconter leur découverte, notre rêve avait repris une forme encore plus séduisante.

L’endroit s’appelait » Pré-Naret « , mais nous l’appelions » le chalet Opinel » à cause de ses dernières habitantes. Comme précédemment » les Aplans » il fut le support de rêves incessants, nous pensions comment nous l’aménagerions, comment nous retracerons le chemin, avec ce passage toujours éboulé avant le torrent, et les arcosses qui envahissaient progressivement le chemin en lacet etc…

Pendant trois ans, les séjours à « Opinel » furent innombrables. Nous y allions bien sûr l’été, et à partir de 1974 nous disposions de vélos, et aussi d’une petite tente de montagne achetée par notre père, et nous purent alors même y passer la nuit et mieux explorer les environs.

Et puis l’hiver, à Pâques les skis permettaient d’aller visiter notre chalet de rêve. Il reste en particulier le souvenir marquant de Pâques 75 où nous avions décidé de passer la nuit là-haut avec nos cousins Bernard et Célie Cabane, montés le soir dans une neige désagréable et avalancheuse, un bon feu nous avait réchauffé près du chalet, puis l’installation pour la nuit pour laquelle Marc et Louis furent à la Belle Etoile, ne disposant que de deux tentes de deux places. Réveil au milieu de la nuit par des interpellations: » Ouvrez Police « : Une équipe de secours venait à la recherche de randonneurs disparus depuis deux jours derrière la Basse de Gerbier, et le feu vu du village avait fait croire que nous étions ceux-là. L’invraisemblance de cette conclusion par la distance qui nous séparait du lieu présumé des randonneurs en difficulté avait dû être surmontée par le plaisir des sauveteurs bénévoles de se faire une bonne virée entre copains et peut-être de toucher des dédommagements… Toujours est-il que cette randonnée nous fut injustement reprochée et nous laissa à la fois le souvenir d’une aventure rare, et une certaine amertume.

Cette nuit-là, l’équipe de secours se trouvant sur place inutile à 4 heures du matin résolut de passer la nuit sur place. Ils forcèrent donc le chalet en enfonçant le volet fermant une petite fenêtre. Ils firent du feu qui les enfuma rapidement faute d’avoir débouché le tuyau de cheminée, burent et s’endormirent là. Ce fut pour nous la seule fois où nous vîmes l’intérieur du chalet. Le lendemain un hélicoptère vint rechercher nos » sauveteurs » qui faute de s’être rendus utiles s’étaient bien amusés.

Pendant ce temps des tractations avaient été entreprises pour contacter les propriétaires, par l’intermédiaire du gardien de l’immeuble de nos parents: M. Jullien. Celui-ci nous dit qu’ils ne voulaient pas vendre, mais notre intermédiaire nous assura que cela pouvait changer, où même signifier le contraire. La réponse n’était donc pas positive, mais elle ne nous empêchait pas d’espérer, et donc nos rêves de continuer.

Mais en montant à Opinel un été 75 nous eûmes la surprise de voir que le chalet avait été refait, consolidé, une plaque de bois clouée sur la porte nous rappelait que nous n’y serions jamais chez nous: » Pré Naret, chez les z’Eustaches « . C’était fini, ils ne le vendraient plus.

Ce deuxième rêve prenait fin.

Or à peu près au même moment, le premier de nos rêves mourait une seconde fois par le fait que pendant l’hiver 74, une avalanche due à des travaux d’aménagements des pistes au sommet des Aplanes avait par son souffle totalement rasé le chalet des » Aplans « . Nous étions quelque peu rassurés alors de ne l’avoir pas acheté en son temps, mais c’était pour nous encore un deuil.

Les étés 75 et 76 nous ont alors vu arpenter la montagne pour voir s’il existait un chalet d’alpage capable de nous plaire. Mais le chalet que nous appelions « Chaix » au-dessus d’Opinel manquait de caractère, il ne comportait pas qu’une étable sans pièce d’habitation, et son univers pollué par un important bruit de torrent, les autres n’avaient pas de vue, ou trop près d’une route… Rien.

Et puis, au mois d’août 76, quelque chose se passe.

3. La découverte de Chanin

Notre soeur Anne-Catherine,  observant depuis le village le paysage et la montagne, remarque sur une crête relativement éloignée, sous la cime des Torches, un chalet tout seul, semblant régner sur une grosse croupe d’herbe le soutenant comme un présentoir au milieu des vallées environnantes.

observant depuis le village le paysage et la montagne, remarque sur une crête relativement éloignée, sous la cime des Torches, un chalet tout seul, semblant régner sur une grosse croupe d’herbe le soutenant comme un présentoir au milieu des vallées environnantes.

La lecture de la carte apprit qu’il s’agissait du chalet de Chanin à 2200m d’altitude, et qu’il avait très probablement une vue exceptionnelle.

Une expédition fut vite montée pour aller visiter ce chalet mystérieux. Le mot « expédition » n’est pas trop fort, en effet, les parents étaient déjà repartis avec la voiture à Paris, il fallut dont aller à pieds au village d’Entraigues dans la commune de Saint Jean d’Arves à 7 kilomètres du Mollard, et de là entamer les plus de 1000 mètres de dénivellation jusqu’au chalet. Le chemin à suivre était relativement évident sur la carte, mais sur le terrain ce n’était pas très simple. D’Entraigues, il fut décidé de rejoindre le Besset du dessous, puis de couper à travers prés vers le chemin horizontal du Monzart. (Il n’y a en effet pas de chemin direct depuis Entraigues puisque Chanin était atteint depuis la Villette). Le chemin ensuite se suivait bien avec sa charmante traversée suspendue jusqu’aux Ramées, son impressionnant passage au-dessus du torrent du Vallon, puis l’interminable montée du autre côté, les agréables lacets dans le Motey, délicatement ombragé par des arbres isolés qui fut baptisé alors de » paradis « , puis une difficile traversée dans des arcosses, et enfin un chemin tellement embroussaillé qu’il fut décidé de rejoindre la crête de Chanin au dessus de l’Arcosse pour monter droit hors sentier vers le Chalet.

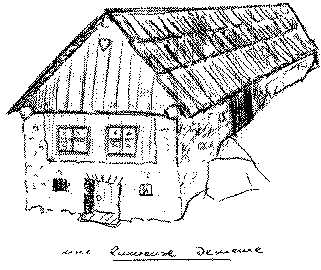

Cinq heures après le départ, l’arrivée au Chalet fut un éblouissement. Suspendu en pleine montagne, le chalet en assez bon état offrait une vue splendide et unique sur toutes les Alpes, allant depuis les Aiguilles d’Arves bien détachées, jusque devant lui s’étendant vers le Mont Blanc à près de 100 km de là. Le Chalet, sur un petit replat agréable était charmant, un simple fil de fer maintenant la porte fermée permis d’en visiter l’intérieur qui était sobre et rustique mais encore tout plein de témoignages de la vie des alpages. Une toute petite fenêtre carrée donnait sur cette vue couronnée par le Mont-Blanc. Un chemin partant horizontalement permettait d’atteindre une source merveilleuse de fraîcheur et au goût unique. Tout cela, mêlé à l’ambiance unique d’un alpage de haute altitude, et à la satisfaction d’arriver après une longue randonnée fit que ce chalet apparut immédiatement comme étant le plus beau chalet que l’on n’ait jamais pu voir. Il avait la plus belle vue, le meilleur emplacement, il était le plus isolé, le plus haut, il était en bon état, et puis, sans que l’on puisse dire pourquoi, une sympathie immédiate s’établit, comme un coup de foudre.

Le lendemain, une lettre m’était envoyée alors que j’étais en séjour à New-York pour raconter en détail cette découverte extraordinaire, et depuis ce jour, ce chalet auquel on n’avait jamais fait attention fut une évidence dans le paysage, tant on le voyait bien, seul sur sa crête et tant on le voyait de partout.

Après la rentrée à Paris, Chanin fut le sujet de bon nombre de discussions, on en parlait, on essayait de m’expliquer à moi qui n’avais pas eu la chance de le voir à quoi il ressemblait et de me faire vivre une partie de l’émotion de la découverte. Cela fut si bien fait qu’une autre expédition fut décidée pour la Toussaint, afin que je puisse me rendre compte moi-même.

C’est ainsi qu’arriva le 1er novembre 1976. Les deux frères aînés avaient décidé de monter à Chanin coûte que coûte, et d’y passer la nuit. Le temps n’était pas au beau. Mais qu’importe, à Albiez, c’était supportable. C’était sans compter la différence d’altitude et l’aggravation qui devait survenir…

Nous avions décidé de partir à vélo pour éviter de la fatigue jusqu’à Entraigues. Ceux-ci furent donc enchaînés dans un buisson au-dessus du torrent à la sortie d’Entraigues, et nous partîmes sur le même chemin que celui emprunté quelques mois auparavant pour la première découverte.

Il faisait gris, le chemin était glissant et difficile, mais la montée se fit néanmoins sans trop de difficulté. L’arrivée au chalet fut comme toujours une grande joie, mais ce jour-là, point de vue, de la neige qui commençait à tomber, un froid intense et un blizza rd transperçant toutes nos épaisseurs.

rd transperçant toutes nos épaisseurs.

A trois heures de l’après-midi, nous pénétrâmes dans le Chalet, dont la porte était d’ailleurs grande ouverte, par suite sans doute d’un acte de malveillance…

Mais cette cuisine de Chanin, si séduisante dans sa rusticité l’été, était devenue fort peu accueillante. Un courant d’air important la traversait de part en part, aggravé par le fait que le pignon du mur de pierre côté est était tombé. L’été cela ne gênait pas, mais là… Bien enfermés dans cet abris précaire, non bûmes un chocolat chaud, nous visitâmes le chalet, nous fîmes l’inventaire de ce qui s’y trouvait, de la vaisselle contenue dans la table, et il n’était guère plus que trois heures et demi ou quatre heures. Que faire alors pour attendre jusqu’à la nuit? Nous n’avions rien à faire et il faisait de plus en plus mauvais, venteux et froid.

Alors nous décidâmes de redescendre. Nous en avions assez vu. Trois photos furent prises du chalet, un billet fut laissé sur la table pour remercier le propriétaire de l’abri et l’avertir que la porte avait été ouverte et que nous l’avions fermée, nous rembarquâmes nos duvets, notre réchaud à gaz et en route par le même chemin. La neige tombait alors à gros flocons. Une quatrième photo fut prise dans les lacets du Motey puis, mouillés et frigorifiés, ce fut l’enfer d’un chemin rendu extrêmement glissant par la neige sur lequel nous tombions sans arrêt. Un paysan fut rencontré sur le chemin vers les Ramées, il venait d’aller fermer les portes de ses chalets au Vallon, et il nous vit partir plus souvent sur les fesses que sur nos jambes à travers pré pour rejoindre le Besset du dessous.

Les vélos retrouvés vers 6h du soir, il n’y avait plus qu’à remonter à Albiez. Mais nous avions pris de vieux vélos lourds et avec les sacs, après nous être laissés glissé jusqu’à Belleville, c’est en poussant les vélos qu’épuisés nous entreprîmes les 5 kilomètres qui nous séparaient de la maison, un petit poste de radio fixé sur le porte bagage nous distrayant un peu de notre effort. A chaque bruit de moteur, nous espérions qu’une camionnette pourrait nous prendre avec nos vélos… mais pas un mètre de route nous fut épargné.

L’expédition fut dure, mais une certitude était maintenant incontournable, Chanin était un chalet unique et merveilleux, c’était lui qu’il nous fallait. Mais cette fois, nous fûmes lâchés par nos parents, qui trouvaient ce chalet trop loin, trop inaccessible, et puis pas dans leur pays. Aussi, ce n’est que le 4 septembre 1977 que nous sommes allés demander à la mairie le nom du propriétaire de ce chalet. Il n’a pas été nécessaire à l’employé municipal de consulter le cadastre, il nous a immédiatement dit qui était le propriétaire. Son nom était bien connu à Saint Jean d’Arves. Mais à quoi bon aller le voir puisque nous n’avons aucune possibilité financière de l’acheter ?

4. Tractations

Au cours de l’été 1978, le problème de financement s’engage mieux puisque Marc entrant dans une école de fonctionnaire (l’IGN), il recevra un salaire. Aussi le 5 septembre 1978 nous sommes allés au Villard à la maison du propriétaire. Nous sommes reçus par sa mère, qui est tout à fait favorable à notre projet. Malheureusement ce n’est pas elle seule qui est propriétaire, mais ses 5 enfants depuis le partage au décès de son mari. Mais encourageante, elle nous dit qu’elle va en parler à son fils…

Au début de l’été suivant, Louis, Anne-Catherine et Étienne sont seuls à Albiez (les parents sont à  Paris, Marc est en stage en Dordogne). Après 2 jours d’entraînement intensifs, les 3 courageux engagent à la sueurs de leurs muscles de plusieurs trajets pour reprendre les tractations. D’abord un aller et retour pour reconnaître l’état de Chanin (un peu plus usé, mais encore en bon état), puis 2 tentatives pour finalement aller à vélo voir le propriétaire, qui les reçut dehors, pour lui demander s’il voulait vendre son chalet. La réponse fut plutôt négative, mais surtout très évasive. » Je ne sais pas, il faut demander à la famille « : 5 frères et soeurs disséminés dans toute la France. » On en parlera, repassez plus tard « . Ce n’était pas très encourageant, mais tout espoir était permis, on pouvait donc se mettre à rêver, et nous ne nous en privâmes pas.

Paris, Marc est en stage en Dordogne). Après 2 jours d’entraînement intensifs, les 3 courageux engagent à la sueurs de leurs muscles de plusieurs trajets pour reprendre les tractations. D’abord un aller et retour pour reconnaître l’état de Chanin (un peu plus usé, mais encore en bon état), puis 2 tentatives pour finalement aller à vélo voir le propriétaire, qui les reçut dehors, pour lui demander s’il voulait vendre son chalet. La réponse fut plutôt négative, mais surtout très évasive. » Je ne sais pas, il faut demander à la famille « : 5 frères et soeurs disséminés dans toute la France. » On en parlera, repassez plus tard « . Ce n’était pas très encourageant, mais tout espoir était permis, on pouvait donc se mettre à rêver, et nous ne nous en privâmes pas.

La famille des propriétaires va se consulter et réfléchir pendant tout l’été. Le 29 septembre 1979, Louis descend de Paris pour aller reprendre la Land Rover beige qui était en réparation, il en profite pour aller voir le propriétaire. L’espoir se précise, La famille des propriétaires est d’accord pour vendre mais demande que nous fassions une offre. La difficulté est qu’il n’y a pas de marché du chalet perdu et le prix pourrait être n’importe quoi, et le propriétaire refuse absolument de donner la moindre indication de ce qui lui semblerait normal. Nous tînmes conseil entre nous, et nous envoyons une lettre offrant 5 000 francs. Faute de réponse, et faute d’avoir un téléphone pour l’appeler, nous organisâmes d’aller passer le week-end des 13-14 octobre là-bas pour connaître sa réponse. Par mesure d’économie, nous prîmes un train de nuit en place assise, bien que fatigués, nous passâmes une jolie journée d’automne à la montagne, mais le propriétaire nous dit que pour cette somme il ne fallait même pas y compter, que divisée en 5 il n’en restait pratiquement rien, et qu’il n’en était donc pas question. La déception fut grande, notre offre trop basse a tout arrêté. Une nouvelle proposition de 13 000 f par lettre ne permettra pas de relancer les négociations.

Malheureusement, pour ce chalet et pour ce qu’il représente comme témoignage de la vie rurale d’autrefois, ses propriétaires préféraient alors voir leur chalet se dégrader doucement que de le céder à un prix peu élevé à des amoureux qui en prendraient soin. Les années suivantes nous virent régulièrement monter à Chanin pour le plaisir, et faire des visites régulières au propriétaire à vélo pour lui demander si il avait enfin pu prendre une décision en contactant ses frères et soeurs. Comme d’habitude, il nous recevait dehors mais amicalement, et nous discutions là d’abord quelque temps avec la grand mère, lui et ses deux soeurs, leur faisant parler de la vie des alpages, avant de reposer la question fatidique dont la réponse était toujours reportée à plus tard. En fait, la grand-mère était favorable à l’idée de nous le vendre pour qu’il ne tombe pas en ruine, mais le propriétaire gardait l’idée vague et idéaliste de remonter là-haut, au moins pour la chasse (ce qu’il ne fera jamais).

Malheureusement, pour ce chalet et pour ce qu’il représente comme témoignage de la vie rurale d’autrefois, ses propriétaires préféraient alors voir leur chalet se dégrader doucement que de le céder à un prix peu élevé à des amoureux qui en prendraient soin. Les années suivantes nous virent régulièrement monter à Chanin pour le plaisir, et faire des visites régulières au propriétaire à vélo pour lui demander si il avait enfin pu prendre une décision en contactant ses frères et soeurs. Comme d’habitude, il nous recevait dehors mais amicalement, et nous discutions là d’abord quelque temps avec la grand mère, lui et ses deux soeurs, leur faisant parler de la vie des alpages, avant de reposer la question fatidique dont la réponse était toujours reportée à plus tard. En fait, la grand-mère était favorable à l’idée de nous le vendre pour qu’il ne tombe pas en ruine, mais le propriétaire gardait l’idée vague et idéaliste de remonter là-haut, au moins pour la chasse (ce qu’il ne fera jamais).

Il faut dire en effet que le Chalet commençait à se dégrader sérieusement. Aux alentours de 77, des tôles furent arrachées sur le faîte du toit, ce qui permit à la neige et à la pluie de tomber dans la grange, de mouiller le foin qui y restait, ayant pour effet de le pourrir avec les planches qui le supportaient pour finalement, quelques années plus tard s’effondrer en cassant deux entraits de la charpente. Très rapidement donc, on ne put plus entrer dans la cuisine, et encore moins dans l’écurie puisque tout l’étage du dessus était passé en dessous.

Et puis un été, en 1982, nous découvrîmes que la porte de la grange avait été arrachée, probablement par un coup de vent, celui-ci s’engouffrant dans le trou du toit, et provoquant une surpression à l’intérieur de la grange. D’autres tôles ont continué à partir, on pouvait les voir en montant à Chanin, réparties le long du chemin, jusqu’à plus de 100m en dénivelées en dessous du chalet.

Dés ce moment, le chalet était en danger de mort, ces ouvertures permettant au vent particulièrement violent l’hiver sur cette crête de s’engouffrer dans le chalet, et de le gonfler comme une montgolfière.

Et ce qui devait arriver arriva.

En montant avec un groupe de scouts à la Toussaint 1985 l’horreur inévitable se révéla avoir eu lieu: le vent avait pris le toit, l’avait déplacé de deux mètres latéralement vers l’Est, et d’un mètre vers le sud, pour le laisser retomber à cheval sur le mur de pierre, brisant tout les entraits restant, démolissant une partie du mur, et l’arrière du toit tombant à l’intérieur du chalet. Vu d’en bas, on ne voyait pas grand-chose, parce que le triangle du toit demeurait bien visible, tout au plus était-il abaissé d’un mètre, et déplacé hors de ses murs, mais sur place, les dégâts apparaissaient évidemment comme considérables.

De ce jour, nous montâmes moins souvent à Chanin, la peine de voir ce chalet blessé et agonisant étant trop forte. Nous avons continué de demander au propriétaire s’il ne voulait toujours pas céder son chalet, espérant que cet accident le déciderait, mais il n’était toujours pas décidé. Il ne se rendait pas compte vraiment des dégâts, ceux-ci ne se voyant pas tellement du bas, disait qu’il remonterait là-haut pour le réparer, que c’était l’histoire d’une semaine, ou qu’il réutiliserait les matériaux pour faire un petit abri pour chasseurs dans le fond de ce qui restait de la maison. Quelle horreur.

A cela s’ajouta une crise de suspicion, trouvant notre insistance louche, nous disant: « pourquoi vous voulez l’acheter? » à notre réponse que c’était pour le plaisir, il émetait des doutes. Il lui était en effet difficile de comprendre cette engoument. Il faut dire que pour lui, ce chalet était pour lui plus un outil de travail particulièrement pénible qu’un objet de loisir, il supposait qu’il devait y avoir une autre raison de notre acharnement. Il supposait peut-être quelque chose en rapport avec la chasse, ou bien une oeuvre de promoteur quelconque… Le dialogue devenait de plus en plus difficile, c’était désespérant.

Alors nous sommes revenus à l’idée qu’il pouvait y avoir d’autres chalets intéressants dans la montagne. Un nous a séduit, qui comportait aussi un bon nombre de critères d’exception: le chalet de la Saussaz.

5. le chalet de la Saussaz

Ce chalet était très extraordinaire en effet. Notre attention avait dû être attirée sur lui à cause du récit du célèbre alpiniste Whymper qui raconte comment venant du col des aiguilles d’Arves, il fait étape dans ce chalet avant de repartir au petit matin par Martignare pour la brèche de la Meije. Nous avions déjà aperçu ce chalet, pour la première fois durant l’été 77 en montant au col de Martignare, le voyant de haut en arrivant au sommet de » la tranchée « .

Le chalet de la Saussaz se trouvait à 2000 mètres d’altitude, au pied des Aiguilles d’Arves, cela devant être compris dans le sens le plus littéral possible. En effet, de ce chalet il fallait lever la tête pour voir presque à la verticale les aiguilles énormes, d’une présence irréelle et obsédante. Pour le reste, il n’y avait pas de vue, que les Aiguilles, et puis une atmosphère d’alpage de bout du monde avec ses torrents, son herbe rase, les rochers, les éboulis, avec en face les pentes montant aux cols Lombard et Martignare.

La Saussaz n’avait en fait de commun avec Chanin que son isolement, toujours impossible d’y aller en voiture, et quel que soit le point de départ, mille mètres de dénivelée. En fait, sa situation était même plus complexe, ce qui contribuait à lui donner du charme. En effet, en partant d’Entraigues, il fallait remonter tout le cours extraordinaire de Val Froide, puis monter des lacets dans la forêt, traverser trois combes fort dangereuses, on était alors non loin du chalet, et à la même altitude, mais une dernière combe infranchissable obligeait de monter encore 200m en zigzags pour redescendre sur le chalet. De l’autre côté, on pouvait partir du bout de la route d’alpage de Montrond, monter 500m jusqu’à la Basse de Gerbier, puis redescendre 500m de l’autre côté. Cela faisait la moitié, mais il fallait remonter les 500m au retour…

De Chanin, on est loin du monde, mais on voit le monde. Avec des jumelles, on peut voir des centaines de villages, des routes, des lumières etc… de la Saussaz, on ne voit rien, personne, et aucune trace de civilisation. Ce que l’on voyait de la Saussaz en 1985 ne devait pas avoir changé du moindre détail de ce que pouvait voir Whymper un siècle auparavant, le temps s’y était arrêté. Pas un bruit, pas une lumière de la civilisation ne pouvait y parvenir, on s’y trouvait vraiment comme dans un autre monde.

Et puis, autant Chanin est une maison relativement rudimentaire, autant la construction de la Saussaz était extraordinaire pour un chalet d’alpage. Il était d’une dimension considérable, et était même, dit-on le seul chalet dans toute la région à avoir trois étages en façade. Pour trouver un autre chalet sur le même plan, il fallait aller au-dessus de Saint-Sorlin d’Arves, dans la vallée du Col des Prés nouveaux. Construit sur une pente, on accédait comme dans tous les chalets de plein pied dans la grange (en fait là trois ou quatre marches), mais devant, deux étages plus bas, s’ouvrait l’écurie, et au-dessus, une cuisine gigantesque, en plancher ouvrant sur les Aiguilles par deux fenêtres, garnie d’un mobilier étonnamment raffiné pour un chalet d’altitude, avec derrière, au lieu de l’emplacement habituel de l’écurie, des locaux annexes pour mettre les brebis, les chèvres, une cave, et une fromagerie. Pour couronner le tout: une subtilité: une grosse canalisation en planches de 80 cm de côté traversait la cuisine verticalement pour envoyer directement le foin de la grange à l’écurie.

Déjà attirés par ce chalet, j’avais été avec Etienne passer une nuit dans ce chalet, alors que nous en avions déjà visité d’autres un peu partout sans grande conviction (sauf un peu pour l’Alpettaz, au dessus de Saint-Sorlin, mais avec une vue insuffisante).

Ce fut à la Toussaint 1983. Les journées étant courtes à cette saison il avait été décidé que nous trouverions le moyen de passer la nuit dans le chalet. Après un passage de la Basse de Gerbier dans une tempête épouvantable, c’est à la tombée du jour que nous approchâmes du chalet et dans une demi-pénombre, le toit nous sembla avoir une curieuse apparence. En nous approchant plus, nous découvrîmes que toute la partie arrière du chalet avait été refaite, et c’était les tôles neuves qui brillaient plus que les autres. Après la visite de la maison, nous nous installâmes pour une bonne nuit dans le foin de la grange. Nous eûmes l’explication plus tard: une partie du toit avait été emportée par le souffle d’une avalanche et avait été reconstruite avec l’aide d’un hélicoptère à la fin de l’été. Le lendemain, le temps était magnifique et nous rentrâmes en passant par les chalets du Col.

Après y avoir longuement réfléchi, ce chalet nous tenta fort, et nous décidâmes de mettre un plan d’action pour envisager d’acquérir cette maison extraordinaire.

Attendant la fin de l’hiver, j’organisai une expédition de reconnaissance, à la Pentecôte 1985 en compagnie de deux de mes éclaireurs. Le Week-end de trois jours fut bien utilisé. Voyage en T.G.V., location d’une voiture, courses, départ à pieds du relais de télévision. Le reste de la course fut éprouvant; enfonçant sans cesse dans une neige qui ne portait plus suffisamment, mais encore abondante, alors que les deux jeunes garçons marchaient sans peine grâce à leur faible poids supporté par la croûte, arrivée à la Basse de Gerbier de nouveau par une tempête épouvantable, redescente vers le Rieu Blanc, et installation du campement sur une plaque d’herbe. Le lendemain, un lever difficile, tout est froid et humide, les chaussures trempées, mais le chemin est repris en direction du chalet. Là, une surprise effroyable nous attendait, le chalet avait été complètement décapité, il ne restait rien du toit, la maison s’arrêtant net au sommet des murs de pierre. Le sort semblait s’acharner sur cette pauvre maison: l’année d’après avoir été refaite, une autre avalanche achevait la destruction qu’avait tentée la première. Mais les murs étaient encore en bon état, le dégât récent, et on pensait que c’était réparable. Une carte postale punaisée sur un mur nous donna l’adresse d’un certain Robert R. à Saint Jean d’Arves.

Le lendemain, avant de prendre le train, visite à R. qui nous dit n’avoir été qu’un locataire, mais il nous donne les coordonnées du vrai propriétaire: G. à Saint Jean de Maurienne. G. est plus tard joint par téléphone de Paris, mais voulant éviter un dialogue sans vrai contact, je vais à Saint Jean dans une journée pour le rencontrer dans un café. La réponse est peu positive, G. a une très haute idée de son chalet, et ne serait pas prêt à s’en séparer pour moins de 200 000 ou 400 000 francs… absurde et inabordable.

Mais l’idée de ce chalet unique qui était en train de devenir rapidement et irrémédiablement perdu nous taraudait, une lettre fut envoyée à G. proposant de réparer gratuitement le chalet même sans nous le vendre. Cette lettre est restée sans réponse. Le chalet de la Saussaz ne sera plus jamais admiré par personne.

(On s’est d’ailleurs demandé comment il s’est bien pu faire qu’un chalet qui durait depuis plusieurs siècles ait été détruit deux hivers de suite. Une première réponse possible est que les probabilités météorologiques sont telles qu’il se peut très bien qu’une chose très improbable survienne deux années de suite. Mais l’explication la plus plausible est la suivante. Ce n’est pas une avalanche à proprement parler qui a détruit le chalet, mais le souffle provoqué par une avalanche à proximité. Or, autrefois, les chalets étaient couverts non de tôles légères, mais d’une importante masse de bois sous forme de bardeaux. Et d’autre part, les chalets étaient en général laissés l’hiver la grange pleine de foin. Tout cela contribuait à lester le toit, et à le remplir, empêchant le vent de s’y engouffrer. Il est donc évident qu’un chalet dont le toit est en tôles et vide est infiniment plus vulnérable qu’il ne l’a jamais été.)

Restait Chanin, qui pourrissait lentement sur place auquel nous ne montions plus guère. Nous étions encore passé voir le propriétaire une fois ou l’autre, mais même sans lui parler du chalet, ou simplement pour lui dire qu’il se détruisait. Des chasseurs avaient récupéré des planches pour faire à l’intérieur de la ruine un petit abri plein de courants d’air, la végétation poussait à l’intérieur sur un matelas de foin et de bois pourris qui devenait de la terre…

Nous parlions de notre passion au passé, il valait mieux ne plus y penser, ça avait été un rêve d’enfants, impossible à réaliser.

6. Acheter Chanin

A la Toussaint 1990 J’emmenai quelques éclaireurs d’Evreux dans le chalet du Mottet, et je parlais de Chanin, du propriétaire, et de sa soeur . Les jeunes voulurent les rencontrer aussi. Et c’est ainsi, que je revins voir le propriétaire le 2 novembre 1990 alors que cela faisait plus d’un an qu’on n’était plus venu le voir. On parla un peu de Chanin, et il ne lui fut rien demandé à ce sujet. Ce fut lui qui dit enfin d’une voix presque inaudible: « pour Chanin, vous seriez toujours acquéreurs?, parce que avec la famille finalement, on serait prêts à le vendre « . Je n’en revenais pas, nous n’y pensions plus du tout, mais comme c’était un vieux rêve d’enfance, j’ai dit sans y penser: « bien oui, je crois, enfin faut voir… « . Cette fois, je n’ai pas voulu tomber dans le piège de proposer moi-même un prix alors je lui ai demandé son idée, et il m’a dit: » et bien je crois que 10 000 chacun, ça fait 50 000 et c’est bien «

Cette proposition nous prit de court. Le Chalet était maintenant dans un état lamentable, tout était tombé, tout pourrissait, et il était évident qu’à ce prix d’achat devrait s’ajouter des frais considérables pour remonter la maison, pour peu même que cela soit possible. Mais nous l’avions trop désiré, nous en avions trop rêvé pour laisser passer cette occasion que nous avions tant attendue, pendant près de 15 ans, il n’était donc pas question de refuser.

J’y suis retourné à Noël pour un week-end, c’était d’accord, le propriétaire allait descendre voir le notaire un de ces jours pour faire préparer les papiers.

Mais « un de ces jours » pour le propriétaire pouvait prendre assez longtemps, et ce notaire à Saint Jean de Maurienne est réputé pour sa lenteur et sa mollesse. Or il fallait obtenir la signature de tous les frères et soeurs de l’indivision, sans qu’aucun ne change d’avis, aussi n’osions-nous vraiment espérer arriver à quoi que ce soit un jour.

Mais il arriva un jour où le notaire que nous passions régulièrement voir pour essayer de le faire avancer un peu, nous montra un papier signé de tous les membres de la famille des propriétaires: une promesse de vente. Nous n’en revenions pas. Mais ce n’était pas fini, il fallait encore que cela passe dans le journal officiel pour la SAFER afin que si quelqu’un voulait acheter ce terrain à des fins agricoles, il puisse le faire. Nous n’avions guère de craintes à ce sujet puisque le propriétaire nous avait avoué qu’il avait proposé à tout le pays de mettre ses terres de Chanin à disposition gratuitement pour qui voudrait et que tous lui avaient fait gentiment remarquer que ces alpages étaient beaucoup trop loin… Mais enfin, on ne sait jamais.

Tout cela a si bien traîné que l’été 1991 arriva et que nous n’étions toujours pas propriétaires de Chanin.

Mais ce temps ne fut pas perdu, et je le mis à profit pour monter au chalet et faire un relevé le plus précis possible de la maison, avec la dimension de tous les bois, et une estimation de ce qui pouvait être réutilisé.

Je commis en fait plusieurs erreurs dans ce relevé, d’abord par excès d’optimisme sur la nature des bois qui se révélèrent bien plus pourris que je ne le pensais, et ensuite sur le fait que j’imaginai que le chalet était parallélépipèdique, toutes les fermes étant semblables, alors que c’était loin d’être le cas. Mais à partir de là nous avons pu cogiter tout l’hiver pour préparer la reconstruction, envisager les dépenses, les matériaux dont nous aurions besoin et quelles méthodes utiliser.

Au printemps 92, rien de définitif n’était encore signé, nous ne pouvions être sûrs de rien. Il fallait absolument pouvoir le réparer l’été suivant sans perdre encore une année. Le siège du notaire fut dressé, après avoir fait celui du propriétaire pendant toutes ces années, nous étions préparés. Il reçu un coup de fil ou deux par semaine, pour le pousser à engager chacune des opérations nécessaires. Il y avait en particulier le petit risque que la SAFER fasse valoir son droit de préemption sur les terres agricoles. Et puis juste avant l’été, le notaire nous dit que enfin l’acte de vente avait été signé et que tout était en ordre. Nous n’osions y croire. Notre soulagement était d’ailleurs d’autant plus fondé que le notaire nous dit alors qu’au moment de signer l’acte de vente, un des membres de la famille ne voulait plus le faire. C’est lui qui a du les menacer en disant qu’ils s’étaient engagés par la promesse de vente et qu’ils risquaient un procès de notre part. Nous n’en serions sans doute jamais venus là, la réalisation de notre rêve et le chalet de Chanin a échappé belle.

Nous étions ainsi propriétaires du chalet de Chanin, avec les 25 hectares de terres qui l’entouraient, il ne restait plus qu’à mettre en oeuvre une énergie formidable pour remettre dans son état d’origine un chalet que plus de 15 ans de tergiversations avaient rendu inaccessible par le développement des arcosses bloquant tous les chemins d’accès, et transformé en une ruine, faite de pierres tombées et d’un tas de bois pourris à plus de trois heures à pieds de l’accès automobile le plus proche.

7. Les préparatifs de la reconstruction.

Dès la promesse de vente signée, et l’évaluation d’août 91 faite sur place, nous avions bon espoir sur le fait que nous pourrions être un jour vraiment propriétaires de Chanin, et il fallait donc envisager comment nous nous y prendrions pour le reconstruire.

Ce qui nous semblait alors la principale difficulté était que la charpente n’était plus au dessus du chalet, mais s’était décalée de deux mètres vers l’est et d’un vers l’avant, tombant à l’intérieur de la maison. A ce moment là, je pensais que la majorité des bois étaient réutilisables et qu’il suffisait de remplacer les entraits cassés plus quelques chevrons. Nous avons donc envisagé d’essayer de déplacer l’ensemble de la charpente pour la remettre en place. Cela supposait de la soulever pour la remettre au niveau du mur du fond, puis de la déplacer sans rien faire écrouler. Longtemps nous sommes restés sur cette idée, mais en fait, nous n’avions pas une idée très précise du poids que pouvait représenter une telle charpente. Quant au déplacement, il nous sembla de plus en plus hasardeux puisqu’il fallait à la fois soulever, maintenir la charpente en équilibre sur des piliers, puis la déplacer sans qu’elle retombe.

Finalement, par le conseil d’un professionnel nous a convaincu que le plus simple était de démonter la charpente, et de la remonter en place. L’avenir donnera raison à cette méthode, en particulier parce que la charpente était pourrie ou cassée à plus de 50%.

Avant de pouvoir intervenir directement sur le chalet, il restait néanmoins de nombreuses choses à faire. Il fallait: des outils, des tentes, un poêle à bois, des matériaux (en majeure partie du bois), de la main d’oeuvre, un chemin praticable, envisager le transport et puis penser à tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Tout ce qui ne serait pas transporté dès le début par hélicoptère devrait être par la suite porté sur le dos.

Nous nous sommes mis d’accord sur le principe de base de notre travail : l’authenticité primait absolument, en particulier sur le confort. Une étude fut engagée pour définir selon ce principe ce que nous voulions faire. La première source de données était la somme d’indices et de mesures relevés à Chanin par Louis, complétés par une visite éclair pour éclaircir un ou deux points mystérieux. Cela permit de dresser des plans détaillés, et de décider ce que nous comptions garder de l’ancien et ce que nous devions remplacer à l’identique.

Nous avons cherché par ailleurs tout ce que nous pouvions comme renseignements auprès de la famille qui possédait le chalet auparavant, et des anciens du pays. le propriétaire ne se souvient pas de grand chose, sa mère et sa soeur un peu plus, mais chaque renseignement sur Chanin était précieux pour le restaurer. Une chance fut de rencontrer Joseph B., du village de la Saussaz qui, lui, avait bonne mémoire de la vie et des techniques de construction dans les alpages de son temps et, chose extraordinaire, même du temps de ses parents.

Nous sommes allés à la bibliothèque des Compagnons, où nous avons trouvé des éléments techniques intéressants. Les livres nous ont également donné des renseignements sur l’architecture locale et sur les techniques de base (charpente, maçonnerie). Louis trouva aussi chez son coiffeur une numéro de » Maisons & Travaux » qui parlait des toitures en bardeaux, il eut la permission d’emporter ce numéro intéressant et qui donnait une petite bibliographie qui nous a permis d’aller plus loin dans notre formation.

Des travaux de reconstructions aussi importants supposent en théorie de déposer un permis de construire à la Mairie, en temps utile. Nous avons donc retiré les imprimés nécessaires, et nous nous sommes renseignés sur la manière dont est instruite une telle demande. Cela prend du temps, nous a-t-on répondu, le mieux est d’aller voir la DDE, c’est elle qui décide d’accorder le permis ou non. Nous avons donc établi de jolis plans, et nous sommes allés voir le responsable avec notre série de photos montrant Chanin du temps où il était en bon état, et une photo actuelle sous un angle où il avait un aspect pas trop délabré (et non une des photos où on voit bien qu’il faut tout refaire). Le » responsable » chargé de l’urbanisme n’y connaissait visiblement pas grand chose en architecture rurale locale, il ne savait pas que les bardeaux était un des modes de couverture traditionnelle à cet endroit, et il a répondu que nous devions faire une demande et qu’on verrait. Un peu dépités nous sommes alors allés voir le maire de Saint Jean d’Arves qui nous a dit de faire les travaux que nous avions prévus, que c’était formidable, lui-même étant fort amoureux également des chalets d’alpage. Nous avons été bien soulagés, et nous avons enterré notre demande de permis de construire, en décidant de prendre le risque de tout faire sans rien dire. Mais dans le fond, nous ne voulions rien modifier de son aspect original, et donc il ne devait pas y avoir de problème.

7a. Le matériel

Pour les outils, cela a été assez simple, après réflexion et de nombreuses listes, nous sommes allés chez « Grange « , le quincaillier de Saint Jean de Maurienne et nous avons acheté une pleine Land-Rover d’outils en tout genre: pelles, truelles, marteaux, clous, niveaux, scies, tronçonneuse, pinces pour couper les arcosses, mèches, ciseaux à bois, mètres roulants, sceaux etc… Au cours de ces achats de matériel, nous tentions de palier notre inexpérience par la réflexion et en questionnant nos indicateurs. Cela nous sauva en bien des points, en particulier en pensant à la charpente, et en voyant la tête des gros clous de 25 cm que notre livre de charpente nous conseillait d’acheter, nous demandons incidemment au quincaillier: » et pour planter ça, il ne faudrait pas un gros marteau, par hasard ? » Bien sûr nous dit-il, sinon c’est impossible ». Du coup nous avons acheté un très gros marteau Stanley de 2,5kg. De même pour retirer les clous, nous avions le choix entre une demi douzaine d’outils divers, à l’intuition, nous achetons 1 petit arrache-clous, et 2 énormes pinces-monseigneur de cambrioleur-chef. Là encore, ce fut déterminant. Sans ces outils, jamais nous n’aurions pu démonter la toiture rouillée et gonflée d’eau.

Le luxe de l’achat d’une tronçonneuse fut décidé, là aussi un peu au hasard, malgré nos hésitations devant le danger que représente cette machine quand on est si loin du premier hôpital. Mais finalement cela nous économisera des semaines de travail dans la construction de Chanin et se révélera bien utile par la suite pour dégager d’anciens chemins.

Au dernier moment, à une semaine du transport par hélicoptère, nous nous rendons compte que nous avons complètement oublié de prévoir une échelle. Or si Chanin n’est pas bien haut, le pignon nord est quand même à 6 m du sol, et pour démonter puis reconstruire toute la toiture, il nous en fallait évidemment au moins une. On cherche un peu, et finalement, en en parlant autour de nous,, deux personnes nous proposent de vielles échelles en bois qui ne leur servent plus. Nous avons la bonne surprise en découvrant celle que nous allons chercher à Albiez-le-Jeune: elle est tout à fait dans le style du pays, et de plus, grande et solide.

Il nous fallait aussi une claie de transport, pour monter du matériel à pieds, transporter des pierres, et surtout aller chercher l’eau à la source avec des jerricans. Le Vieux Campeur nous a fourni un modèle parfaitement résistant et qui s’est révélé indispensable.

Nous avions pensé aussi qu’il fallait bien avoir un abris le temps que le chalet soit démonté et remonté. Pour cela, nous avions envisagé de dormir sous une tente de patrouille (j’en avais une), de mettre nos sacs sous une autre plus vieille (récupérée à l’Oratoire), et d’utiliser une vieille tente de camping familial qui avait été donnée à Marc pour servir de QG aux éclaireurs, afin de servir de cuisine. Mais comme les environs de Chanin offraient peu d’endroits vraiment plats, nous envisageâmes de mettre la grande tente de « VP » (« Visages Pâles », c’est ainsi que les scouts désignent les touristes) sur un petit emplacement à peu près plat tout contre le chalet, et de monter les deux tentes de dortoir sur le grand replat où passe le chemin, 30 mètres en dénivelée plus bas. Cet endroit fut baptisé ironiquement par Étienne: « le camping des mouettes « .

Le poêle à bois était une nécessité absolue. Il fallait bien une source de chaleur pour que la vie soit supportable là haut. Nous savions qu’il en fallait un pour le chalet, et ceux d’origine étaient totalement inutilisables, détruits par la rouille. Or, première difficulté, un petit poêle en fonte à 4 feux, comme il y en a normalement dans tout chalet d’alpage, c’est un objet qui est maintenant introuvable. La plupart ont maintenant près de 80 ans et sont percés par la rouille, et ceux qui en possèdent encore un en bon état n’ont absolument pas envie de s’en défaire. Nous avons eu beau chercher dans le pays, personne ne pouvait nous en fournir un dans un état correct. Une dizaine de coups de téléphone à tous les ferrailleurs de la vallée nous a finalement convaincus que cette recherche d’un poêle d’occasion ne nous offrirait qu’un poêle en très mauvais état. Mais un de ces ferrailleurs nous donna un renseignement précieux, il avait vu par hasard dans une vitrine à Modane un poêle en fonte, en tout semblable aux anciens, mais neuf. Nous sommes allés à Modane pendant les vacances de Pâques, et nous avons ramené un joli poêle en fonte, à 4 feux absolument comme ceux d’origine, mais tout neuf. La chance nous avait une fois de plus favorisé, ainsi que l’honnêteté de ce ferrailleur qui n’avait aucun intérêt, bien sûr, à nous orienter vers du matériel neuf.

En effet, nous pensions, qu’il serait bien agréable d’avoir un poêle, même pendant la reconstruction, et nous pensâmes que nous pourrions l’installer dans la grande tente de cuisine. Nous savions qu’il pouvait faire » frais » dans la montagne. Or nous savions que de mettre un poêle dans une tente, bien que semblant curieux, se faisait par les trappeurs canadiens, et avait été fait par Partridge dans les premiers temps du » campisme « . Cette idée fit bien plus que d’apporter de l’agrément, elle conditionna la réussite de l’entreprise. Sans source de chaleur, nous aurions sans doute dû abandonner, tant la rudesse du climat dépassait notre imagination. Nous ne savions pas que nous aurions pendant les 15 premiers jours de juillet du froid, de la glace, de la neige, du vent, de la grêle etc… et que le poêle était une simple condition de survie.

Le poêle tout beau tout neuf fut engrangé avec le reste dans le garage de Faë-Fronn, l’immeuble où nos parents ont un appartement.

Nous envisagions la possibilité d’avoir une radio permettant d’appeler du secours en cas d’accident grave. Aussi de multiples contacts et renseignements furent pris pour trouver une solution possible. Mais aucune solution satisfaisante n’a alors été trouvée. Les réseaux de téléphones portables ne couvraient pas cette zones, la distance avec Albiez était assez grandes, les réglementations étaient impossibles à respecter, le matériel était très cher… En désespoir de cause nous avons été obligé de prendre le risque de n’avoir aucun moyen d’appeler du secours autre que la cabine téléphonique qui se trouvait à Entraigues, à 1 h en se dépêchant au maximum. Cela convenait pour une morsure de vipère, pour un accident mineur sur une personne qui ne serait pas seule, mais il ne fallait absolument pas d’accident avec la tronçonneuse, ni en manipulant les lourdes poutres de la charpente,…

7b. Le bois

Pour le bois, c’était beaucoup plus compliqué, il fallait calculer finement ce dont nous avions besoin, en pensant à la qualité du bois, l’épaisseur, la longueur. etc… Les fournisseurs possibles étaient nombreux, mais nous avions, comme d’habitude des exigences assez spéciales et il était difficile de les faire comprendre.

La principale difficulté vint du fait que nous voulions recouvrir le chalet comme il était à l’origine avec des bardeaux. Nous savions en effet que la couverture en tôle sur les chalets ne datait que des environs de la guerre de 14, et qu’avant, ils étaient recouverts de bardeaux, c’est à dire de planches de sapin ou de mélèze mises dans le sens de la plus grande pente, chaque planche possédant une rainure en forme de rigole à un centimètre de chaque bord. Cette couverture était même une originalité de la région de Saint Jean d’Arves, puisque c’est le mode de couverture utilisé normalement dans les Hautes Alpes, de l’autre côté de la crête. dans la vallée de la Maurienne, c’était habituellement les » Tavaillons « , petites tuiles de bois recouvrant le toit comme des écailles. Notre enquête dans le pays fut très décevante. La plupart des habitants actuels n’avaient gardé aucun souvenir de ces bardeaux, ou pensaient tout simplement que c’était impossible. Or nous avions pu voir sur des chalets à l’abandon depuis longtemps des vestiges de ces bardeaux qui avaient en fin de compte plutôt mieux résisté que les tôles plus récentes. Et nous avons trouvé finalement en insistant quelques rares anciens se souvenant seulement que ces toits avaient la particularité de toujours goutter à l’intérieur de la maison. Or, en faisant les relevés précis de la charpente de Chanin l’été 91, j’eus la très heureuse surprise de voir que la majorité des liteaux utilisés pour soutenir les tôles étaient en fait des planches réutilisées, et qu’elles avaient pour la plupart une rainure de chaque côté! Nous avions là la preuve que Chanin avait été recouvert ainsi avant les tôles.

Il n’en fallait pas plus pour nous décider de retrouver ce mode original de couverture. Personne n’étant capable de nous dire comment cela se faisait dans notre vallée, le Conseil Général de Savoie se désintéressant de l’architecture rurale nous a renvoyé sur son homologue des Hautes Alpes, qui, plus conscient de la valeur de leurs traditions et de leur patrimoine, a pu nous envoyer un important dossier sur la question, ainsi que les coordonnées d’un professionnel. Cet artisan spécialiste a ainsi bien voulu nous expliquer très gentiment comment il fallait s’y prendre pour disposer ces planches, en tenant compte de la rétractation, ou de la dilatation qui pouvait avoir lieu en fonction de l’humidité des planches.

Il nous fut confirmé que les bardeaux mis simplement n’étaient jamais totalement étanches, il suffit d’un noeud mal placé entre deux autres planches pour qu’une gouttière survienne malencontreusement. Pour éviter cela plusieurs méthodes sont utilisées, et nous avons finalement opté pour une solution simple: mettre une couche de feutre bitumineux entre les deux épaisseurs de planches. Cela avait l’avantage de laisser respirer chacune des couches de bois, et d’être pratiquement invisible tant de l’intérieur que de l’extérieur.

Quant à l’appentis servant de cave à Chanin, nos recherches nous ont appris qu’il devait être recouvert de grosses lauzes retenues par des fils de fer. Nous avons en effet retrouvé quelques unes de ces grosses pierres pesant près de 10 kilos et munies de deux petits trous à une extrémité. La pente faible du toit à cet endroit ne permettait que ce mode de couverture. Mais pour le reconstituer, il aurait fallu trouver une bonne centaine de ces lauzes, mais faute de savoir où aller les chercher, nous avons mis ce projet à plus tard, et décidé de récupérer les tôles utilisables pour laisser provisoirement la cave couverte de tôles. Aujourd’hui encore, ce travail demeure en suspens. La technique consiste à prendre une pierre de schiste bien plate de taille suffisante, et de les détailler en tranches de 3 à 5 cm avec un burin, puis de les percer délicatement ! Cela suppose d’abord d’apprendre à faire ce délicat travail, et de trouver assez de pierres convenables. Les ressources locales ne semble pas suffisantes (nous les connaissons assez bien après avoir ramené des environs des centaines de grosses pierres pour la reconstruction de Chanin) le seul endroit possible pour aller les chercher semble être la base de la cime des torches. Mais une personne ne pourrait guère en ramener plus de trois ou quatre par jour…

Concernant les bardeaux, nous avons fait volontairement une entorse à l’authenticité: Chanin avait été couvert de bardeaux d’épicéa, mais alors que ceux-ci ont une durée de vie de l’ordre de 50 ou 60 ans (rappelons qu’aucun bois n’est traité), on trouve encore dans certaines régions de bardeaux de mélèze qui sont encore en bon état après plusieurs siècles. Le mélèze a en effet la réputation d’être pratiquement imputrescible. Neuf son aspect est assez différent, puisqu’il est rouge alors que l’épicéa est jaune clair, mais en vieillissant, les deux deviennent gris argenté de la même manière. Or, on trouve encore dans la vallée des Arves des mélèzes par endroits. On peut donc penser qu’il y en avait de bien plus nombreux autrefois et qu’une utilisation excessive les a fait progressivement disparaître. L’utilisation du mélèze pour le toit de Chanin était donc un luxe certes, mais pas une absurdité.

Il fallait cependant trouver une scierie qui veuille bien nous fournir plusieurs mètres cubes de planches de mélèze et les rainurer une à une de la manière voulue, bien que cela lui semble absurde!

Et ce n’était pas la seule exigence bizarre que nous avions. Nous voulions aussi que les poutres ne soient pas carrées, mais laissent apparaître l’arrondi du tronc sur chaque angle, pour garder l’aspect des poutres anciennes qui étaient équarries à la main. Or ce travail nous sembla trop difficile et important à réaliser nous-mêmes, nous voulions donc que la scierie trouve des troncs du diamètre correspondant exactement et fasse quatre faces plates, en laissant à chaque fois le « flache » pour utiliser le terme technique. C’était encore un travail de précision que beaucoup ne voulurent pas faire. Notre objectif était avant tout esthétique, mais à l’usage, ces poutres vont avoir l’avantage d’être parfaitement centrées sur le coeur du bois, ce qui n’est en général pas le cas si la poutre a été taillée dans un tronc d’arbre plus gros.

Enfin nous désirions des chevrons non équarris, simplement des têtes de sapin, comme ceux d’origine. En général, les scieries ne s’encombrent pas de ce qu’ils considèrent comme des chutes, qui sont simplement abandonnées en forêt. Mais par chance, ils en avaient une pile dans un coin, qui avaient été rapportés pour servir à autre chose, mais finalement non utilisées.

Parmi toutes les scieries des environs, une seule a bien voulu nous faire ce travail: celle de Villard-Gondrand. Une liste précise, d’une longueur considérable et d’une infinie complication fut établie par Marc de ce que nous voulions et donnée à l’artisan afin qu’il réalise notre commande pour le 25 juin, cela devait représenter plus de 10 tonnes de bois.

Sur ce point eut lieu un second miracle. Après une conversation avec un charpentier local rencontré par hasard, nous décidons de remonter à Chanin pour vérifier plus précisément l’état de chacun des poutres de la charpente. Le truc est de donner un coup de hache dedans pour voir si le bois a conservé sa solidité en profondeur, et pas seulement un aspect sympathique. Le temps pressait: il ne restait qu’une semaine avant la livraison du bois, et la venue de hélicoptère. L’examen recommandé s’est avéré important: les deux sablières sont endommagées sur la moitié de leur longueur, et 3 des arbalétriers sont irrécupérables (sur 10). Vite un coup de téléphone depuis Entraigues, au bas du chemin de Chanin pour commander ce complément. Malheureusement, dans la précipitation, les poutres prévues pour les arbalétriers vont être commandées avec la même section que les sablières, c’est à dire avec 3 cm trop. À l’occasion de ce contact, la scierie nous dit qu’elle nous conseille de prendre plus de chevrons, que ces vieux bouts de bois les encombrent et que cela nous sera toujours utile pour mettre dans le poêle si nous n’en avons pas besoin. Sans bien savoir pourquoi, nous avons accepté en se disant peut-être que cela pourrait bien servir… Nous pensions n’en avoir besoin que d’une petite dizaine. Il nous en fut livré même plus que prévu: au moins trente. Et le démontage du chalet nous fit découvrir que les trois quarts des chevrons anciens étaient pourris et inutilisables. Nous n’aurions jamais pu reconstruire le chalet sans tous ces chevrons providentiels…

Les choses commençaient à se préciser, mais il fallait aussi prévoir comment nous ferions monter tout cela sur place.

7c. Le transport

S’il n’y avait eu qu’une ou deux poutres à monter, on aurait pu envisager de le faire à pieds, les anciens faisaient bien ainsi, mais ils disposaient de plus de temps que nous, de plus de main d’oeuvre, et de nombreux mulets. La seule solution était donc: l’hélicoptère. Là aussi il fallut étudier finement pour savoir si nous aurions les moyens de nous offrir ce luxe. Envisager la charge à transporter, évaluer le nombre de rotations en fonction de la puissance de l’appareil, temps nécessaire à chacune etc… Il fallait enfin trouver un lieu où nous pourrions livrer le matériel par camion, et où l’hélicoptère viendrait le chercher. Il nous avait été dit qu’il fallait une dizaine de minutes à un hélicoptère pour s’élever de 1000m, mais que le déplacement horizontal était somme toute assez rapide. Il fallait donc trouver une aire de chargement la plus élevée possible. Nous pensâmes d’abord au terrain de l’altiport qui se trouve à 1750m d’altitude juste derrière la crête du Châtel. Une piste de terre y conduit depuis les Chambons. Il n’était pas certain que le camion puisse y monter, mais nous avions pensé que nous aurions pu faire des navettes avec la Land Rover. (Nous n’avions à ce moment là pas d’idée précise de la masse énorme de ce que nous avions à transporter!) Une reconnaissance fut faite à Pâques, le temps était à la pluie, le terrain gras. Nous n’avions pas quitté la piste gravillonnée du Poingt de plus de 10 mètres que la voiture se mit à patiner, à glisser sur le côté et se retrouva plantée dans un fossé. Plus d’une heure de lutte acharnée sous la pluie fut nécessaire pour sortir la voiture. Nous étions trempés, couverts de boue. Il fallait visiblement chercher un autre lieu de chargement.

Notre seconde idée fut le plateau de Montrond. D’un accès assuré, il est assez loin de Chanin (environs 6 ou 7 kilomètres), mais se trouve à une altitude de 1950m, et puis nous avons sur place le chalet du Mottet de notre ami Martin qui nous est toujours ouvert. L’expérience nous apprit plus tard, que l’idée, sans être mauvaise n’était pas la meilleure. En effet, la distance horizontale était tout de même importante, et l’hélicoptère chargé de planches plus ou moins instables ou même à vide avec une élingue qui pend, risquant de remonter se prendre dans le rotor arrière, ne peut pas aller très vite.

La décision prise, il fallait fixer un lieu précis en trouver le propriétaire et obtenir son accord. L’endroit idéal fut trouvé, la recherche entreprise, de bons contacts avec de nombreuses personnes de Montrond, mais le propriétaire jamais trouvé. Alors tant pis, on fera comme ça!

Une date fut fixée pour le transport héliporté: mardi 30 juin au matin. Un gros camion affrété pour aller chercher les 13 tonnes de bois dans la vallée et les livrer sur le plateau la veille, et une petite camionnette pour livrer au même moment tout ce que nous aurions accumulé dans le garage d’Albiez.

7d. La main d’oeuvre et le cantonnement

Il restait encore la main d’oeuvre à trouver et à organiser notre séjour à Chanin pendant la reconstruction.

Pour cela, nous en parlâmes largement autour de nous, dans la paroisse, auprès de nos anciens Eclaireurs etc… Quelques volontaires se proposèrent: un ancien EU de Versailles et un copain, un jeune d’Evreux pour juillet, et en août, où Marc serait seul: Sophie Lemarchand et deux anciens routiers de l’Oratoire, cela pouvait aller. 2 ou 3 autres volontaires annoncés nous ont finalement fait faux bond.

Pour la nourriture, nous avions prévu de faire en gros des menus sur une semaine: le matin petit-déjeûner avec beaucoup de lait en poudre et un peu de lait UHT chocolat, café, pain et confiture, le midi des salades, à base de taboulé, ou piques niques, et le soir un repas plus consistant. C’est la viande du soir qui posait en fait le plus gros problème, ne disposant pas à Chanin de bon moyen de conservation. Notre idée fut alors de prévoir les menus pour une semaine, avec ravitaillement hebdomadaire par deux volontaires pour tout le monde. Le premier jour on disposerait ainsi de viande fraîche, le second de viande un peu moins fraîche, le troisième de charcuterie, le quatrième de saucisses emballées sous vide, le cinquième d’oeufs, et des boîtes pour terminer la semaine.

Il fallait alors prévoir tout ce dont nous aurions besoin pour un mois et demi et qui soit conservable, Marc devait l’acheter dans un super marché en allant à Albiez fin juin, en même temps que quatre malles métalliques pour les stocker à l’abris de l’humidité et des rongeurs, afin de profiter de l’hélicoptère pour le monter. Cela augmentait considérablement le prix de journée, puisque le prix du portage devait être à peu près de 3 francs par kilos, mais c’était la seule façon pour éviter que nous passions notre temps à faire des courses.

Cette organisation se révéla parfaitement au point, et heureusement que nous n’avions pas toute la nourriture à monter du bas à pieds, car chaque course à Saint Jean nous voyait remonter avec régulièrement, en plus de la nourriture 10 à 20 kilos de matériel divers: clous, liquide vermifuge, tronçonneuse à faire réviser, tuyaux de poêle, outils, etc…

7e. Le chemin

La dernière chose à préparer avant d’envisager de réparer Chanin était de remettre le chemin en état. Celui-ci n’avait en effet plus été entretenu depuis 1962 qui est la dernière année où quelqu’un a séjourné à Chanin. Or en 30 ans, la nature avait repris ses droits et monter à Chanin était devenu une chose extrêmement pénible et fort difficilement envisageable avec un sac de 30 kilos sur le dos comme cela devait devenir notre habitude.

La première partie du chemin jusqu’au torrent du Vallon était restée tout à fait correcte, parce que encore fréquentée par certains troupeaux. Dans la remontée de l’autre côté dans le grand Zig et Zag, le sol était encore bien marqué, mais il fallait progresser en fonçant dans un rideau permanent de feuilles, de branches et de buissons. Cela faisait qu’on ne pouvait voir ses pieds, qu’il fallait sans cesse se baisser, et que l’on était très rapidement trempé par l’eau de pluie ou de rosée qui se déposait alors évidemment sur nous. Les voûtes du Motey étaient à peu près suivables, mais il fallait sans cesse sortir du chemin pour contourner un buisson d’arcosse qui avait trouvé bon de pousser au milieu. C’est ensuite que les principales difficultés commençaient. La Grande traversée dans les Arcosses était devenue absolument impossible à suivre avec un sac (alors qu’elle était encore praticable en 76), et les lacets qui suivent sous Chanin étaient complètement bloqués par des buissons denses impénétrables, et cela depuis longtemps, nous n’avions jamais pu suivre cette partie du chemin, il fallait alors rejoindre la crête pour monter droit dans l’herbe. Cela faisait que nous avions pris l’habitude de ne plus passer par là, mais de monter par la côte de Coirnavan et de rejoindre Chanin par la source. A cet endroit, les arcosses avaient grandi moins vite, et bien que péniblement, on arrivait quand même à monter. Mais en 91, même ce chemin était devenu impraticable, il fallait sans cesse couper à travers pente, se frayer son chemin au milieu d’arcosses serrés, et tout cela gaspillait une énergie considérable.

Si l’on voulait travailler à Chanin, il fallait disposer d’un chemin à peu près praticable.

Pour cela, nous achetâmes une « goyarde « , gros croissant en acier qui se révéla peu utilisable à cause de la souplesse des arcosses, et une pince coupante à démultiplication qui se révéla de la plus grande efficacité. Une première mission fut faite à Pâques et permit de dégager une partie du ZigZag, mais il restait trop de neige pour aller plus loin, ou même de faire bien le travail. Cela nous permit de nous rendre compte de l’efficacité de la pince, et qu’il fallait prévoir beaucoup de temps pour le chemin. Aussi, de retour à Paris achetions-nous une autre pince coupante encore plus grosse permettant de couper sans effort un tronc de 7 à 8cm de diamètre, et programmai-je de passer 3 ou 4 jours sur le chemin début juin.

La première journée, sous une pluie continue se fit avec l’aide de notre père. L’un coupait, et l’autre dégageait. Nous travaillâmes sans discontinuer 6 heures, et à la fin, sans être parfaits, le Zig Zag étaient fréquentables, et la grande traversée d’Arcosses permettait enfin le passage.

La seconde journée, j’allai tout seul. Les premières voûtes, après la traversée me désespérèrent: au lieu des gros arcosses que l’on rencontrait précédemment, c’était de petits buissons appelés là bas « vordets » pour lesquels il fallait donner 20 ou 30 coups de pince pour les faire disparaître. J’ai travaillé toute la journée avec une énergie farouche. D’autant que j’avais la crainte de n’avoir pas le temps de terminer le chemin, auquel cas mon travail aurait été inutile, n’ayant créé qu’un cul de sac. Aussi faisai-je le travail au minimum: juste la largeur suffisante pour passer, et s’il y avait de l’herbe dégagée longeant le chemin, et bien on passerait par là, et tant pis pour les arcosses qui s’étaient installées dans le creux du chemin. Un rapide pique nique après 4 heures de travail, et l’obsession de la destruction des arcosses me reprenait, la pluie devenant de plus insistante, et mon béret totalement trempé, c’est abrité par un vieux parapluie me reposant sur la tête que je continuai. Parfois, les arcosses étaient tellement nombreux et denses que des doutes se trouvaient sur le tracé du chemin. J’avançais ainsi mètre par mètre, créant le chemin devant moi. A un moment donné, j’arrivai à un talus abrupt me démontrant que je m’étais trompé. Je dus revenir en arrière d’une quinzaine de mètres pour retrouver le chemin que j’avais perdu. Ainsi, lacet après lacet, le chemin continuait. Je laissai dans une boucle un petit bouleau solitaire au milieu de ces buissons inhospitaliers, deux voûtes plus haut, un courageux petit sapin d’un mètre de haut me salua sur ma gauche, je trouvai une tôle du toit, et ayant juste vaincu un buisson d’arcosses plus gros que les autres, j’eu la joie de voir le sommet du toit de Chanin, j’avais effectué la jonction avec la partie supérieure du chemin qui elle était en herbe et praticable.

Marc revint quelques jours avant le début des travaux, fin juin. Il retravailla encore sur le chemin, faucha les « chapeaux », (grosses feuilles de choux qui gardent perfidement toute l’eau de la rosée ou de la pluie pour vous mouiller vos chaussures), et enfin, le chemin, s’il n’était pas parfait, était praticable. Ce travail correspondait déjà à presque une semaine de travail.

Il fallut en fait attendre l’année suivante pour que le tracé du chemin soit suivable tout du long, évitant le fait désagréable d’avoir à monter sur le talus du chemin pour éviter des buissons, et encore une année pour qu’il soit dégagé sur une largeur suffisante pour ne pas être trempé en montant.

Ce chemin demandera encore des heures et des heures de travail. Nous aurons au total certainement consacré plus d’heures au chemin qu’au chalet lui même. Il aura fallu près de 10 ans de travail pour parvenir à un chemin vraiment agréable et avoir retrouvé partout l’ancien chemin. Du coup maintenant de nombreux promeneurs viennent l’emprunter… Pourquoi pas, tant qu’ils respectent notre domaine…

Tout était donc prêt, il n’y avait plus qu’à se mettre au travail.

8. La reconstruction

8a. L’héliportage

Le lundi 22 juin, Marc partit avec son Trafic rempli de tout ce que nous avions réuni à Paris pour notre grand projet. Il y avait: des tentes en tout genre et des bâches, un tonneau en châtaignier de près d’un mètre de diamètre (Nous pensions que celui qui se trouvait devant la cave de Chanin, servant de citerne en recueillant l’eau du toit était pourri. En fait, il ne l’était pas, il se remit tout seul en service dès que le cheneau fut en place), des outils, des gamelles, des réchauds à gaz, etc…

Il avait pour mission d’acheter en route tout le ravitaillement à monter en hélicoptère, d’améliorer encore le chemin, d’acheter encore toute une liste d’outils et de matériaux divers, puis de faire en sorte que tout soit prêt pour la date de livraison du matériel au plateau de Montrond.

Quant à moi, ayant présidé un baptême le dimanche 28, je partis le soir par le train de nuit en compagnie d’Alexandre Dudouit, un jeune d’Evreux. Le lendemain matin, récupération de la Land Rover chez Martin, puis complément de courses de matériaux à Saint Jean de Maurienne.

En fait de complément, il s’agissait de plus d’une tonne se sable pour faire du mortier!

Les sacs furent chargés un à un. Jusqu’à 700 kilos, on s’inquiète pour la charge utile (prévue pour 450 kilos), mais ensuite, la carrosserie reposant sur les Silentblocs, il n’y avait plus rien à craindre de pire, et nous y allâmes de bon coeur. La montée par la route des Arves ne se fit il faut l’avouer pas à une vitesse très élevée, et c’est tanguant comme un vaisseau ivre que j’arrivai sur le plateau de Montrond où Marc était déjà présent.

Peu de temps après, le camion de bois et la camionnette arrivèrent sur place. Pour celle-ci, ce ne fut pas trop dur, mais le plus gros dû tout de même chaîner pour passer un bourbier. Le camion fut arrêté dans le pré sur le bord du chemin, les deux conducteurs repartirent à bord de la camionnette, et il ne nous restait plus qu’à descendre les 13 tonnes de bois de la benne pour les mettre bien rangés sur l’herbe Une journée n’est pas de trop pour faire ce travail à trois.

Il fallait de plus tout mettre par paquets de 350 kilos, cela représente en effet la charge que peut prendre l’hélicoptère à chaque voyage, or celui-ci étant payé à l’heure, il fallait qu’il ne perde aucun temps à charger, et donc que les charges soient toutes prêtes.

Le soir, le transporteur vint reprendre son camion, et nous, nous allâmes prendre nos quartiers dans le chalet de Martin quelques cents mètres plus haut. Le temps était maussade, du brouillard s’accrochait aux montagnes. Il nous fallait absolument du beau temps le lendemain: sinon nous aurions du attendre ensuite que hélicoptère soit de nouveau disponible, et entre temps il nous aurait fallu monter à Chanin le minimum pour vivre et commencer les travaux…

L’hélicoptère devait arriver le lendemain à 7h. Tôt le matin pour profiter de l’air frais qui est plus porteur. A sept heures moins le quart nous étions en place, remettant un peu d’ordre dans notre étalage, essayant de calculer la masse de chaque tas en évaluant le volume et en multipliant par une densité présumée… Le temps était assez beau, effectivement nous eûmes une des seules journées correctes de cette semaine, la pluie ne revint qu’en fin d’après midi. A sept heures moins cinq, un bruit de pales, et l ‘hélicoptère jaillit tout soudain devant nous pour se poser sur une petite butte au dessus de nous.

‘hélicoptère jaillit tout soudain devant nous pour se poser sur une petite butte au dessus de nous.

A peu près au même moment arrivait le taxi apportant deux de nos jeunes venus par le train de nuit. L’un était un de mes anciens éclaireurs de Versailles: Cyril Palmade, et l’autre » un copain » dénommé Franck Simonnet. Le copain en question n’avait pas vraiment le physique de l’emploi, cheveux en banane, boucle d’oreille, paquet de cigarette dans la poche de la chemise, et sac valise pour porter ses affaires! Je demandai à Cyril s’il lui avait bien expliqué de quoi il s’agissait… mais il m’assura qu’il n’y avait pas de problème. De toute façon, c’était un peu tard pour se poser des questions, et puis nous avions vraiment besoin de main d’oeuvre. L’avenir devait nous prouver que l’habit ne fait pas le moine, et Franck se révéla un des meilleurs garçons du monde, courageux, serviable, habile, généreux et toujours positif.

L’hélicoptère partit alors reconnaître l’emplacement du chalet, avec à son bord Marc et un copilote qui devaient rester là bas pour réceptionner les charges.

Un troisième employé de la société d’héliportage aurait déjà dû être là, venu à bord d’une camionnette chargée d’une réserve de carburant. Mais il tardait, et un bruit de moteur inutile et énervé quelque part dans le plateau nous laissait deviner ce que nous allions apprendre une demi heure plus tard: il s’était enlisé dans la piste boueuse!

Il m’incomba donc d’établir la liaison avec l’appareil au moyen d’un talky walky, et d’accrocher les premières charges de bois au moyen de deux élingues au crochet de l’hélicoptère qui faisait du surplace quelques mètres au dessus de nous dans un vent qui tendait à vouloir détruire notre bel agencement.

Le talky permettait de communiquer avec le pilote. Il arrivait en effet que l’hélicoptère décolle, puis repose la charge brutalement parce que trop lourde, où au contraire, qu’après l’avoir soulevée, il se rende compte qu’il pourrait prendre 50 kilos de plus, ce qui n’était pas négligeable, pouvant permettre de réduire en fin de compte le nombre des rotations.

Les objets divers étaient, eux, mis dans des filets, et les filets vides, comme les élingues revenaient pendues au crochet de l’hélicoptère, simplement lestés avec un gros caillou. C’est ce qui constitue un des risques majeurs de l’opération, car cette charge légère risque à tout moment d’aller se prendre dans le rotor arrière. Le Talky servait aussi aux collaborateurs d’inciter le pilote à la prudence, en rappelant que l’un d’eux était tombé la semaine précédente!

À Chanin, deux personnes désignaient à hélicoptère l’endroit où il devait déposer la charge, se précipitait dès qu’elle touchait le sol pour décrocher l’attache, puis faisait signe à l’hélicoptère qu’il pouvait repartir. Il fallait alors reconstituer bien à plat la pile de bois plus ou moins écroulée, et poser dessus des cailloux pour que le vent de l’hélicoptère, et le vent naturel fréquent en altitude ne vienne pas éparpiller nos précieux matériaux dans les ravins.

Les rotations ainsi se succédèrent toute la matinée, de plus en plus lourdes, à mesure que l’hélicoptère se vidait de son carburant. Une pose pour le déjeuner, un plein pour l’appareil et c’était reparti.

Lorsque l’hélicoptère revint pour prendre sa dernière charge, il la souleva, resta stationnaire quelques secondes et pilote annonça qu’il y avait au moins 50 kilos de trop! C’était rageant. A plus de mille francs la rotation, être obligé d’en faire une pour une si petite charge, cela mettait la boite de petit-pois au prix du caviar.

Mais le pilote était un ancien de l’armée, et dit qu’il allait quand même essayer de la prendre. Il s’éleva lentement, puis se mit en route vers Chanin. Quand il disparut derrière la crête qui nous masquait le chalet d’où nous étions, nous entendîmes sa voix dire aux autres: » j’arrive avec une charge un peu lourde, éloignez vous, je ne sais pas dans quelles conditions je parviendrai à la déposer! « . Il faut dire en effet que la charge limitait considérablement sa marge de manoeuvre et qu’il perdait toute finesse de pilotage. Il paraît que l’arrivée fut effectivement assez brutale, mais il n’y avait rien de précieux dans ce dernier chargement et tout était donc pour le mieux.

32 rotations avaient été nécessaires pour monter les 15 tonnes de matériaux. Une journée entière d’héliportage rendait notre entreprise difficile à cacher, tout le pays était au courant, et les rumeurs démarraient très vivement à propos de ces fous qui entreprenaient de reconstruire un chalet abandonné et détruit, dans un endroit inaccessible.

Le travail terminé, nous ne pûmes résister à la tentation de demander au pilote de nous faire faire un petit tour. C’était tout de même trop rageant d’avoir côtoyé un hélicoptère toute la journée sans avoir pu en profiter un peu. De plus les jeunes qui nous faisait l’amitié de se mettre à notre service méritaient bien, par avance, d’avoir cette expérience là.